Am Ende ist selbst dieser Text nichts als eine einzige Suche. Nach einem geeigneten Einstieg, einem runden Schluss, zwischendrin nach den richtigen Gedanken, was auch immer das ist, richtig und falsch, aber das ist Stoff für ein andermal. Reden wir also übers Suchen. Schließlich ist Ostern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was man an und in diesem Fest, dem höchsten der Christenheit, so findet, ist das eine. Was man sucht, das ist das andere. Und womöglich ist es auch das Bedeutendere. Es gibt Menschen, die suchen Ruhe über die Ostertage, Geborgenheit, Einkehr, das Weite, es sind schließlich Ferien. Andere suchen einen Tisch beim Italiener, heillos überbucht, aber fragen kann man ja. Vielleicht findet sich was.

Suchen ist konkret. Finden ist theoretisch. Es mag Zufall sein, aber weil wir denken, wie wir sprechen. und sprechen, wie wir denken, will man dann doch nicht recht an Zufall glauben: Dass es Ostereier suchen heißt und nicht Ostereier finden, dürfte jedenfalls seinen semantischen Grund haben. Das Finden ist ein Idealzustand – keine Zwangsläufigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein persönlicher Einschub an dieser Stelle: Als unsere Großmutter 2008 starb, haben meine Geschwister und ich in ihrem Haus, in dem wir nach ihrem Tod zusammenkamen, ein Schokoladenei entdeckt, das an einem lang zurückliegenden Osterfest versteckt worden sein musste. Unsere Kindheit hat es nicht erschüttert, es seinerzeit nicht gefunden zu haben. Die Suche, sie war erfüllend genug. Sie war der eigentliche Zweck.

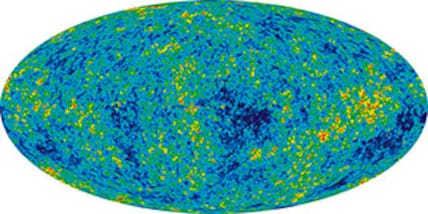

Sieht aus wie ein Osterei, ist aber ein Bild aus dem Kreißsaal des Universums: Temperaturschwankungen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Ein Zufallsfund, nach dem überhaupt nicht gesucht wurde.

Quelle: NASA / WMAP Science Team

Der Mensch ist ein Suchender. Und in diesem scheinbar banalen Brauch, der Jagd nach dem verborgenen Osterei, spiegelt sich, auf spielerische Weise, nicht weniger als sein Wesen.

Wir sind, weil wir suchen. Wir suchen nach Glück. Wir suchen nach der Brille. Wir suchen nach uns selbst. Wir suchen nach dem Parkplatz, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Haar in der Suppe. Wir suchen nach Indien, finden Amerika und benennen die Menschen, die dort leben, trotzdem bis heute nach dem Anlass unserer ursprünglichen Suche, für uns sind sie Indianer. Zwei Männer finden die Hintergrundstrahlung und erhalten den Nobelpreis für Physik. Viel schöner aber ist doch die eigentliche Geschichte dieses Funds, die Suche: Arno Penzias und Robert Woodrow Wilson hatten nach der Ursache für dieses merkwürdige Rauschen der Antenne gefahndet, an der sie damals im Jahr 1964 arbeiteten, und dabei zunächst etwas als Störquelle vermutet, das der poetische Antipode zur kosmischen Signatur des Urknalls ist: Taubenkot. Scheiße zu Gold, ein Klassiker.

Was wäre eine Welt, in der es nichts mehr zu suchen gäbe?

Das Suchen ist dem Menschsein eingeschrieben. Es ist eine eigene Textsorte, nie zu Ende, es bleiben immer Leerstellen. Und das ist gut so. Denn was wäre die Welt, was wäre der Mensch, wenn jede Aufgabe gelöst, jeder Sachverhalt geklärt, jedes Wort gesagt wäre? Wenn jedes Geheimnis gelüftet, jede Frage letztgültig beantwortet wäre? Die Welt, sie wäre ein langweiliger Ort, das Leben öde, zum Gähnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Finden-Wollen mag die Initialzündung der Suche sein, es ist der uralte Forschergeist, der uns treibt. Nur erschöpft sich dieser Drang nicht im Resultat. Finden ist aufregend nur in dem Moment, in dem es geschieht. Suchen ist es vom Anfang bis zum Ende. Es gibt dafür eine durch unsachgemäße Verwendung leider mittlerweile ziemlich abgegriffene, aber treffende Weisheit: Der Weg ist das Ziel. Wir kommen gleich noch einmal dazu.

Aber zurück zum Osterei. Im Christentum steht das Ei, Symbol des Lebens, für die Auferstehung Jesu. Schon die frühen Christen Vorderasiens, heißt es, sollen sich gegenseitig rot eingefärbte Eier geschenkt haben. Rot steht für das Blut Christi, vergossen am Kreuz. Im ausgehenden Mittelalter setzte sich der Brauch allmählich auch in Europa durch. Und irgendwann hat man damit angefangen, sie zu verstecken. Weniger aus einer religiösen Motivation heraus – sondern aus dem bloßen, dem Menschen ureigenen Spieltrieb. Er spielt, weil er lebt. Und er sucht, weil er lebt. Ostern, Fest des Lebens. Fest der Suche. Die Dinge fügen sich.

Was sagt eigentlich der, um den es geht? „Wer sucht, der findet“, bergpredigt Jesus im Matthäusevangelium, und er hat ja wie so häufig recht, das eine bedingt das andere, es gibt da gewisse Zusammenhänge, auch wenn die Auslegung der Bibel selbst eine immerwährende Suche bleibt. Die Deutung von jetzt kann sich auf gleich schon wieder in heilige Luft auslösen. Trotzdem steckt in diesem Satz eine tiefere, beständige Wahrheit: Wer sich auf die Suche begibt, wird finden. Was genau das sein wird, definiert aber einzig der Weg, den der Suchende beschreitet. Der Weg ist das Ziel. Da sind wir wieder. Das ist kein Spruch für Kaffeetassen, Abreißkalender oder Wandtattoos – sondern einer der Schlüssel zum Verständnis unseres Denkens und Tuns.

Julia Leischik sucht, Marcel Proust sucht, wir alle suchen

Auf dem Prinzip, dass der Weg das Ziel ist und das Ziel der Weg, gründet ein ganzes Genre der abendländischen Kultur: die Heldenreise. Ihre Wurzeln gehen ins Hochmittelalter zurück, sie reichen vom Artusroman bis ins Hollywoodkino des 21. Jahrhunderts. Die tradierten Zutaten, grobkörnig benannt: ein Held oder eine Heldin, der Ruf des Abenteuers, Prüfungen, Versuchungen, höchste Gipfel, tiefste Täler, die finale Bewährung, die Rückkehr, geläutert, erleuchtet oder zumindest schlauer als zuvor. Im Mittelhochdeutschen hat sich für die archetypische Heldenreise, die damals natürlich noch niemand so nannte, der Begriff Âventiure herausgebildet. Und im Englischen? Nicht etwa adventure, wie man erwarten könnte – sondern quest. Was so viel heißt wie: Suche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Suchen ist wie finden, nur anders – irgendwie: interessanter, spannender. Und damit auch: unterhaltsamer. Das Privatfernsehen macht sich dieses Schema, X sucht Y, allabendlich zu eigen. Bauer sucht Frau, Bachelorette sucht Mann, Dieter sucht Star, Julia Leischik sucht verschollene Verwandte, Dschungelcamper suchen Aufmerksamkeit. Im Sport dasselbe Prinzip: Toni Kroos sucht nach dem Mitspieler, die Bayern suchen nach ihrer Form, Max Verstappen sucht nach der Ideallinie. Der Dichter sucht nach dem perfekten Vers, der Musiker nach dem eingängigsten Riff, Marcel Proust sucht nach der verlorenen Zeit, seit über einem Jahrhundert mittlerweile. Verloren und verschwendet ist daran gleichwohl nichts. Wer sucht, der findet.

Gerade sind wir allerdings dabei, uns zu verlieren. Weil wir in dem, was uns ausmacht, nämlich Suchende zu sein, schlechter werden.

Herren einer neuen Architektur des Suchens: Die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page bei einer Pressekonferenz im Jahr 2004.

Quelle: dpa

Wenn wir das Suchen als mentale Heldenreise begreifen, dann lassen wir uns in weiten Teilen des Alltags längst kutschieren, von digitalen Sherpas. Technikkritik wäre jetzt albern, weil das Standardisieren, Katalogisieren und Verfügbarmachen von Informationen erstens keine moderne Erfindung ist und zweitens erzdemokratisch, Wissen für alle. Andererseits: Googles Algorithmus hat unser Suchen in den vergangenen 20, 25 Jahren grundstürzend verändert. Wir arbeiten nicht mit Suchmaschinen – der Begriff ist irreführend. Es sind Findmaschinen. Das Finden obsiegt über das Suchen. Was natürlich sehr bequem ist. Aber Bequemlichkeit verführt dazu, die eigene menschliche Denkmuskulatur zu vernachlässigen.

Aus neuropsychologischer Sicht ist das Suchverhalten der Algorithmen dem unseren völlig fremd. Künstliche Intelligenz, die eigentlich nichts anderes ist als ein Golem aus Algorithmen, handelt nicht nach Intuition. Die Kraft des Unterbewussten, das Phänomen des Geistesblitzes – das ist etwas für scheinbar unvollkommene Wesen wie den Menschen. Nach Vollkommenheit und Absolutheit strebende Maschinen haben mit unserer Natur nichts zu tun. Sie sind entseelte Erfüllungsgehilfen, die den Suchraum linear abschreiten. Der Mensch aber ist brüchig, manchmal sogar zu seinem Vorteil. Und: Er strebt nach Lösungen, die ihn zufriedenstellen. Nicht nach der optimalen Lösung. Die maschinelle Suche greift da, wenn man so will, in seine DNA ein. Und wir lassen es geschehen.

Auch Google verteilt gern Ostereier

Übrigens: Für „finden“ gibt es rund eine Million mehr Suchergebnisse bei Google als für „suchen“. Und wo wir schon auf der Metaebene sind: Die Google-Internetseite ist bekannt für ihre sogenannten Easter Eggs, also Ostereier. Wer zum Beispiel „dvd-screensaver“ oder „Forrest Gump“ eingibt, findet ein Osterei in Form einer kleinen, mehr oder weniger überraschenden Funktion. Allerdings, ohne dafür wirklich etwas getan zu haben. Anders als beim echten Osterei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und damit noch einmal zum König der Bräuche des Osterfests. Man mag das bei genauerer Betrachtung für hochgradig trivial halten: Gekaufte Eier, vom Huhn oder vom Chocolatier, werden unter Büschen versteckt, in Sofaritzen gedrückt, in Astlöchern verpresst, damit andere – überwiegend sind das noch immer Kinder – sie wieder hervorpulen und verputzen. Zumindest die aus Schokolade. Das echte Ei kann Opa sich am nächsten Morgen aufs Brötchen schnippeln.

Aber es ist eben so viel mehr als nur eine Ostereiersuche. Es ist eine Heldenreise, an deren Ende wir vor einem Spiegel stehen – und uns selbst in die Seele blicken. Mit verschmiertem Schokomund, natürlich.